カッパドキアと一口に言うけれど、みどころはかなり広範囲。

公共交通機関も発達していないので

クルマやバイクなしで自力で廻るのは難しい。

ということで、個人旅行者の多くは

日帰りツアーに参加して観光するのが一般的で

レッドツアー、グリーンツアーと呼ばれるルートがメジャー。

ツアーには参加しなかったけど

一昨日廻ったルートがレッドツアーに相当する。

じゃあ今度はグリーンツアー?と考えていたけれど

どうもいまひとつピンとこない。

その理由は多々あって・・・

例えば、移動距離が長過ぎること

メジャーなルートゆえに、各社のツアー客が重なって

ゆっくり見学できないこともあること等々。

そんなこんなで迷っていたら、ブルーツアーなる存在を発見。

こちらの訪問地がまたなかなか魅力的!

取り扱いのない旅行会社もあったけど

ギョレメのオトガルにあったツアー会社で無事申し込めた。

最初の訪問地はムスタファパシャ。

1924年に行われたギリシャとの住民交換まで

ギリシャ系住民(キリスト教徒)が住んでいた町だ。

トルコにはこうした町がいくつもあるので気になっていた。

町中の見学はさら〜っとだったけど

ガイドさんから詳しい説明が聞けたのが良かった。

ムスタファパシャに限らず

この地方ではこんなミナーレを持つモスクをよく見かける。

見ての通りこれはギリシャの影響だそう。

ムスタファパシャでは教会と間違えないようにということで

いまではこの後ろに立派なミナーレが追加されたという。

続く訪問地はソベソス。

2002年に発見されたカッパドキアで唯一の古代ローマ遺跡だ。

なんと発見したのはトレジャーハンターw(゚0 ゚)w

ほんと、よくこんなとこ掘りあてたな〜って感心するくらい

周囲にはなんにもないのがまた驚き。

まぁ、なんにもないからこそ残ってたんだろうけど。

床のモザイク。ここでは、天然石以外にも着色されたものや

ガラス片なども使用されているそう。

世界にはまだまだ眠ったままの遺跡がごまんとあるんだろうな〜。

そんなワクワク感を味あわせてくれる場所でした♪

お次はソーアンルの谷。

谷間の小さな村に築かれた岩窟教会と修道院。

13世紀頃のフレスコ画。

傷ついてはいるけれど往時を忍ばせる空間。

修道士たちが暮らした空間。

右手前にちらっと覗く穴は煮炊きをしていた竃(かまど)。

トルコ語ではタンドゥル。。。

どこかで聞いたような?と思ったら

インド料理のタンドリーチキンのタンドリーと同じ語源なんだって。

ここから軽〜くハイキング。

イタリアから一人旅の彼と意気投合(^o^)v

今回のブルーツアー参加者は

ブラジル人2名、アルゼンチン人2名、イタリア人1名

ドイツ人2名、そして日本人(私達)2名。

英語ツアーだったにも関わらず

私達がイタリア語とスペイン語を解すことにより

すっかりラテン語グループと化してしまった(ドイツの人ゴメン;^ω^)

余談だけど、宿からの旅行会社までのピックアップで同乗した

韓国人、中国人たちはみ〜んなグリーンツアーでした。

中国人、韓国人、そして日本人の私達が旅先で居合わせても

会話はどの国の母国語でもない「英語」なワケですが・・・

イタリア語、スペイン語話者が集うと

互いの言語を知らなくても、それぞれの母国語でほぼ会話が成立する。

プラス、多少の知識があれば

ポルトガル語やフランス語等々、その輪が広がることも少なくない。

そんな様子を目にしていると

どうして私達(中・韓・日)は互いの言語で会話が出来ないんだろう?

なんて突拍子もない疑問が湧いてきたりします (^∇^;)

やっぱり、第三国語(英語)で型通りの挨拶するよりも

たった一言の「ニーメンハオ」「アンニョンハセヨ」が

みんなを笑顔にしてくれるんですよね〜(^ ^)

話は再び、峡谷散策へと戻ります。

圧倒的な存在感を放つ岩窟教会!

てっぺんがドーム型に掘られている教会は

カッパドキアでもこのソーアンルだけなんだそう。

手にしているのは「ロシアのオリーブ」という名の実。

まったくオリーブではないのだけど、そういう名前。

実は甘く、綿菓子のようにフワフワ&カスカスの食感(笑)

内部にも外部にも装飾画が残っています。

敵の襲来から身を守るための、防護扉の役割を果たす岩。

カッパドキアでは地下都市にあるものがよく知られていますが

この岩窟教会にもありました。

(インディージョンズみたいと大はしゃぎの41歳)

右にも左にも、上にも下にも、峡谷は洞窟だらけ。

見えてきた集落は60年代まで人々が住んでいたといいます。

崩落の危険性により居住が違法となってしまったそうですが

それでも現在も住み続けている人達もいるそうです。

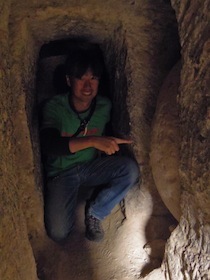

ツアーの締めは、デリンクユ地下都市。

デリンクユとはデリン(深い)クユ(井戸)の意。

その名の通り地底深くに井戸が掘られています。

じゃ〜ん、ここにもインディ岩ありました(^o^)v

地下都市の起源はいまだ持って不明。

ヒッタイト帝国(紀元前2千年頃〜)との関係が濃厚視されているけれど

さらに数千年遡る可能性も否めないという。

その後、古代ローマの迫害を受けたキリスト教徒が暮らしたとか

アラブ人の侵攻を逃れたキリスト教徒が暮らしたといわれていますが

その歴史については諸説あり、いまだ多くが謎に包まれているそう。

誰が、なんの為に?というミステリーには大いに惹かれるけれど・・・

ここカッパドキアは昼夜の寒暖の差が激しい上に

夏には灼熱40度超え、冬には雪も降るという厳しい環境。

15度前後で常に安定した気温の地下は

古代の人々にとって単に過ごしやすい環境だったからでは?

というのが、私達が抱いた率直な印象。

ここに来て、一日の気温差を直に感じたり

年間の気候について現地の人の話を聞くまでは

こんな印象を抱くなんて思ってもみなかったけどね。

しかも、この辺りの地質は凝灰岩で比較的柔らかく

掘りやすいというのも、地下に都市を築くのにもってこい。

それでも、何層にも渡る地下都市の複雑な構造や

数キロも離れた各地下都市が互いに連結していたりする

その技術や知識の高さには目を見張るものがあります。

いつか謎が解明される日がくるのかな?

歴史って浪漫だよね〜 (*´ω`*)

いや〜、今日のツアーはすっごく勉強になったし

みんなと楽しくお喋りできたし、ホント楽しいー日だった♪